Der Mittelstand in Deutschland ist ein wichtiger Wirtschaftsbereich in unserem Land, da er für die unternehmerische Vielfalt hierzulande steht. Die Palette mittelständischer Unternehmen erstreckt sich über alle privatwirtschaftlichen Sektoren und Unternehmensgrößen. Sie reicht vom freiberuflichen Soloselbstständigen, über das rasch wachsende Start-up, das kleine Handwerksunternehmen oder die Arztpraxis bis hin zum industriellen Familienunternehmen. Entsprechend besitzt der Mittelstand einen hohen volkswirtschaftlichen Stellenwert: Die rund 3,2 Millionen mittelständischen Unternehmen erwirtschaften mit rund 2,6 Billionen Euro rund 37 % der von allen Unternehmen in Deutschland erzielten Umsätze und sie beschäftigen rund 56% aller sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Neben ihrer volkswirtschaftlichen Relevanz leisten die mittelständischen Unternehmen aufgrund ihrer Vielfalt und regionalen Verteilung aber auch einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag: So bilden sie beispielsweise die überwiegende Mehrheit der jungen Fachkräfte aus. Dies ist nicht nur im Hinblick auf den demografischen Wandel wichtig, sondern gewinnt gerade in der aktuellen Zeit immer mehr an Bedeutung: Denn wer einen Arbeitsplatz hat, kann aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen – was wiederum die individuelle Lebensqualität stärkt. Sind die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Lebensqualität zufrieden, sind sie dies auch eher mit der Demokratie – und umso weniger haben Populisten eine Chance, unsere Gesellschaftsordnung schlecht zu reden. Für die Wirtschaftspolitik bedeutet dies, dass sie einen wesentlichen Fokus auf den Mittelstand und auf dessen jeweilige, aktuellen Herausforderungen legen sollte.

Was den Mittelstand aktuell herausfordert

Bei der Befragung des IfM Bonn für das „Zukunftspanel Mittelstand 2024“ im Herbst vergangenen Jahres bezeichneten die Unternehmerinnen und Unternehmern den „Fachkräftemangel/Demografischen Wandel“ – wie schon in den Jahren zuvor – als ihre größte Herausforderung. Insbesondere der Dienstleistungsbereich sieht den Fachkräftemangel als herausfordernd an, deutlich seltener hingegen das Produzierende Gewerbe, der Handel und vor allem diejenigen Unternehmen, die bereits Künstliche Intelligenz (KI) verwenden. Im Gegensatz zu den Vorjahren verbinden die Unternehmen jedoch nicht nur die Folgen des demografischen Wandels und das Qualifikationsniveau der Bewerberinnen und Bewerber mit der dominierenden Herausforderung, sondern ebenso die steigenden Personalkosten.

Auf Platz 2 der größten Herausforderungen folgt „Erhöhter Wettbewerbsdruck“ – wobei dies vor allem das Produzierende Gewerbe (38,5 %), der Handel (41,3 %) sowie kleine Unternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten als fordernd erleben. Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten sehen dagegen das Thema „Digitalisierung/KI“ als eine ihrer größten zukünftigen Herausforderung an. Insgesamt lag diese Herausforderung jedoch auf Rang 3 des Zukunftspanels Mittelstand 2024.

Bürokratie steht im Zukunftspanel zwar „nur“ noch auf Platz 4. Gleichwohl werden die Klimaschutzregulierungen seit geraumer Zeit als zunehmend kritisch betrachtet, wie eine Befragung des IfM Bonn für die Studie „Die unternehmerische Akzeptanz von Klimaschutzregulierung“ im Frühjahr 2024 gezeigt hat. Nach Ansicht der Unternehmerinnen und Unternehmer stören sie die Abläufe in den Unternehmen. Zugleich binden sie übermäßig Personal. Ebenso negativ bewerteten die mittelständischen Führungskräfte die steigende Anzahl an Zertifizierungspflichten, weil sie sowohl zu zusätzlichen Kosten als auch zu einer höheren bürokratischen Belastung führen. Hinzu kommt, dass es bislang nur ein begrenztes Angebot an Zertifizierungsmöglichkeiten gibt. Da bestimmte Zertifikate aber Grundvoraussetzung für den Zugang zu Fördermitteln sowie für die Bewerbung um Aufträge von öffentlichen oder privaten Großkunden sind, wird faktisch ein Teil der mittelständischen Unternehmen von der Marktteilnahme ausgeschlossen.

Wie die Politik die Unternehmen unterstützen kann

Prinzipiell gilt aus Sicht der Forschung: Stimmen die Rahmenbedingungen für das Unternehmertum, braucht der Mittelstand auch keine explizite Förderung – einmal abgesehen von temporärer Unterstützung in Krisenzeiten wie beispielsweise in den Pandemiejahren. Wird dennoch eine größenbezogene Unterstützung avisiert, reaktiviert dies lediglich das überholte Bild vom Mittelstand als hilfsbedürftigem Wirtschaftsbereich, den die Politik (unter-)stützen muss, weil die Unternehmen – vermeintlich – Krise, Strukturwandel oder die grüne Transformation nicht aus eigener Kraft schaffen. Eine solche Mittelstandspolitik des Nachteilsausgleichs ist jedoch nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen sollte die Politik an den Stärken der mittelständischen Unternehmen ansetzen und die Potenziale des Mittelstands zur Erreichung der gesamtwirtschaftlichen Ziele nutzen.

Getreu dem Motto „Die beste Mittelstandspolitik ist eine gute allgemeine Wirtschaftspolitik“ sollte es daher vorrangige Aufgabe der Politik sein, im Sinne der sozialen Marktwirtschaft nur den ordnungspolitischen Rahmen vorzugeben. Schließlich wird hierdurch am besten Wettbewerb und wirtschaftliche Leistung mit sozialem Ausgleich und Teilhabe verbunden. Zugleich werden Anreize zur unternehmerischen Betätigung gesetzt und den Unternehmen die Möglichkeit gegeben, ihre Potenziale optimal auszuschöpfen. All‘ das setzt jedoch voraus, dass die Politik den unternehmerischen Initiativen vertraut – und nicht versucht, die Wirtschaft gezielt zu lenken.

Gesellschaftliche Aspekte in der Mittelstandspolitik berücksichtigen

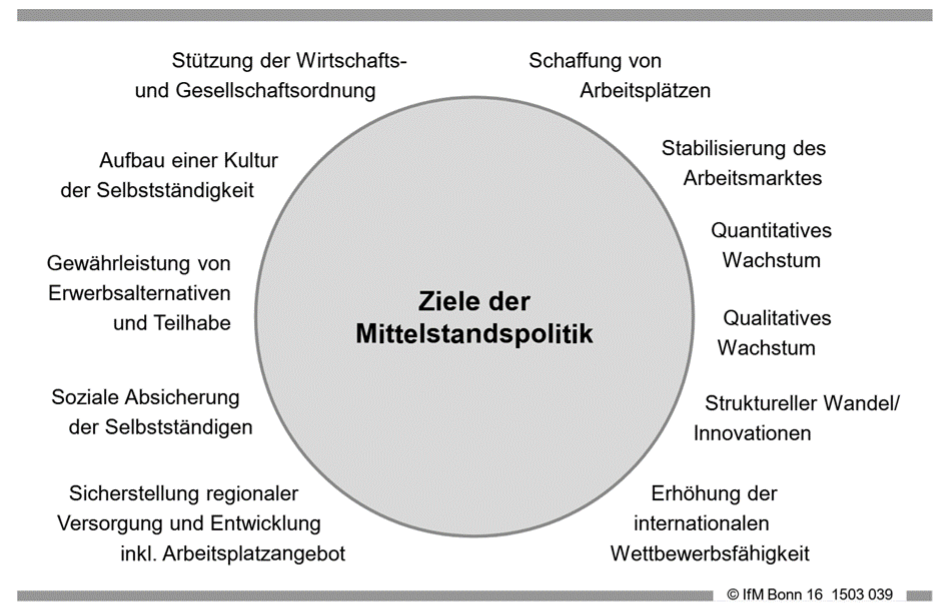

Die Ziele der Mittelstandspolitik umfassen im besten Fall nicht nur Beiträge zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie z.B. die Schaffung von Arbeitsplätzen bzw. die Stabilisierung des Arbeitsmarktes, quantitatives und qualitatives Wachstum, struktureller Wandel und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Sie beziehen vielmehr ebenso gesellschaftliche Zielsetzungen mit ein, wie die Stützung der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die Gewährleistung von Erwerbsalternativen und Teilhabe oder die Sicherstellung regionaler Versorgung und Entwicklung (s. Grafik).

Mittelstandspolitische Ziele

Auch sollte man im Blick behalten, dass die Mittelstandspolitik Querschnittspolitik ist: Sie betrifft nicht nur sehr unterschiedliche Unternehmen, sondern berührt auch eine Reihe anderer politischer Felder, wie beispielsweise die Forschungs- und Bildungspolitik, die Arbeits- und Sozialpolitik, die Finanzpolitik oder die Umweltschutz- und Energiepolitik. Aus beschäftigungspolitischer Sicht liegt die Aufgabe der Mittelstandspolitik in der Sicherung bzw. dem Ausbau der Beschäftigung im Mittelstand. Zugleich kommt der Fachkräfteversorgung des Mittelstands eine zunehmend wichtigere Bedeutung zu. Aus wettbewerbspolitischer Sicht sorgt Mittelstandspolitik für die Aufrechterhaltung eines dynamischen Wettbewerbs – schließlich dient dieser dem Erhalt der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands. Die Heterogenität des Mittelstandes erfordert aber auch eine Neukalibrierung der Wettbewerbspolitik, die gleiche Wettbewerbsbedingungen für neue und alte Angebotsformen schafft.

Gerade wenn die Politik bestimmte politische Ziele konsequent umsetzen möchte, sollte sie zudem immer mögliche „Nebenwirkungen“ von Gesetzesvorhaben bedenken. Anderenfalls riskiert sie, dass die mittelständischen Unternehmen die Regularien als sehr belastend wahrnehmen, Ausweichstrategien verfolgen oder sogar in ihrer Existenz bedroht werden. Eine solche Entwicklung ließ sich in der vergangenen Legislaturperiode am Beispiel der ökologischen Transformation beobachten.

In den Zeiten größerer Unsicherheit, wie wir sie aktuell erleben, dürfen daher die Handlungsspielräume der mittelständischen Unternehmen nicht durch (zu) starre Vorgaben eingeschränkt sein. Eine rahmenorientierte und Anreize setzende Mittelstandspolitik ist zwar aufwändiger, mühseliger und von den Ergebnissen her „unsichtbarer“ – jedoch in unserer komplexen Umwelt wichtiger und zeitgemäßer denn je. Nur so werden die mittelständischen Unternehmen in die Lage versetzt, ihre gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Funktionen bestmöglich zu erfüllen.

Prof. Dr. Dr. h.c. Friederike Welter, Member of Academia Europaea (MAE), ist hauptamtliche Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn. Zugleich hat sie die Professur für Betriebswirtschaftslehre, insb. Management von kleinen und mittleren Unternehmen und Entrepreneurship, an der Universität Siegen inne.